A Beirut, in Libano, si trova su un terreno scosceso sul porto un edificio monomaterico progettato da Lina Ghotmeh, la cui estetica è memoria del lavoro artigianale.

Il materiale utilizzato è costituito da terra e cemento ed il trattamento superficiale crea un effetto “pettinato” all’involucro esterno dell’edificio. Copre una superficie di circa 6.143 metri quadrati ed è stato realizzato nell’arco di un decennio, tra il 2010 e il 2020.

L’edificio sta riscuotendo successo tra le fila della critica internazionale per la qualità costruttiva e per l’interpretazione su scala urbana di una città ricca di storia ma martoriata nel corso del tempo, ultima l’esplosione del 4 agosto 2020 avvenuta proprio presso il porto ad 1 km dall’edificio.

L’intento della progettista Lina Ghotmeh è stato quello di esprimere attraverso questo edificio la sua idea di Beirut:

“Un’archeologia vivente, ospite di vita, memoria e natura”, in una città dove coesistono edifici estranei al contesto in cui si trovano e case tradizionali. Questo edificio, situato a solo a un miglio dalla zona portuale, è stato da me progettato come un’espressione della storia della città e come reazione al paesaggio dilaniato dalla guerra a cui mi ero stranamente abituata. Avevo bisogno di creare una presenza terrestre, inserita tra gli alti grattacieli a specchio, che fosse capace di competere per il cielo mediterraneo".

Il terreno appartiene al fotografo Fouad El Khoury, che lo ha ereditato dal padre Pierre El Khoury, qui infatti sorgeva il suo studio di progettazione ed il primo cementificio del Libano, che diede dunque avvio alla repentina “cementificazione” della città. Dalle fondamenta storiche dell’area dove sorgerà l’edificio si arriva a quella che è assimilabile ad una scultura urbana, una torre amorfa che con la sua plasticità, come afferma la Ghotmeh, esprime:

“la capacità dell’architettura di agire come uno strumento di guarigione e attore attivo nella costruzione della resilienza in tempi di crisi”.

Le aperture, le cosiddette “finestre di vita”, di dimensioni differenti e poste a diversi livelli invitano la natura, come gli edifici in rovina vengono colonizzati, e allo stesso tempo suggeriscono diversi punti di vista verso la città e verso il mare. Gli accessi sono articolati su più livelli essendo l’edificio posto su un sito in pendenza. Il piano terra è provvisto di parcheggi ed atrio principale. Al primo piano invece si trova una galleria a doppia altezza, la Mina Image Centre che ospita opere legate al Medio Oriente. I nove piani superiori invece ospitano gli appartamenti, ogni piano è diverso dall’altro. L’organizzazione degli spazi è stata condizionata dalla linearità del lotto, ma è stata risolta attraverso aperture su più fronti e ambienti posti in successione, con la zona giorno rivolta a Nord e verso il mare.

Il trattamento dell’involucro esterno è frutto del lavoro artigianale di chi letteralmente “ci ha messo le mani”, ed ha resistito sorprendentemente anche alla terribile esplosione, emergendo come:

“Una trasformazione della pelle mitragliata degli edifici cittadini in un gioioso rifugio verticale”.

Per la resa così particolare ci sono voluti più di 40 campioni di prova impiegando miscele diverse di terra, cemento e fibre fino alla soluzione adottata: uno strato di intonaco colorato, spesso tra i 3 e i 6 centimetri steso su una griglia ancorata alla struttura di calcestruzzo armato; l’impermeabilità è garantita da additivi fibrosi ed un film protettivo. La “pettinatura” finale è stata resa grazie a dei pettini alti 3 metri in acciaio disegnati dalla stessa Ghotmeh, montati su delle rotaie e fatti scorrere dagli operai.

Un modello in scala dello Stone Garden è attualmente in mostra presso la Biennale di Architettura di Venezia, contiene all’interno fotografie e video, che raccontano la storia della città e della realizzazione del progetto.

È aperto dal 1 ottobre il discusso Padiglione Italia per l’Expo di Dubai 2020. Il progetto di Carlo Ratti, Italo Rota, Matteo Gatto e F&M Ingegneria è senz’altro uno dei più grandiosi. L’Expo sarà visitabile fino al 31 marzo 2022.

La critica si è scagliata soprattutto contro l’esuberante copertura che non rappresenterebbe a pieno lo spirito italiano. Questa è stata realizzata impiegando tre scafi da imbarcazione, la cui lunghezza va dai 40 ai 50 metri, e che potrebbero essere riutilizzati in mare una volta terminato l’evento. L’obiettivo è quello di materializzare “l’anima navigante” degli italiani a contatto con il cielo. Allo stesso tempo la realizzazione in stampa 3D del David di Michelangelo con la parte bassa del busto nascosta ha destato diverse perplessità.

Certamente resta una delle architetture più riconoscibili tra i padiglioni realizzati per l’Expo e si presenta come una sperimentazione di una architettura riconfigurabile e di design circolare, nonché un’interpretazione del secolare dualismo: naturale e artificiale. Così come afferma uno dei progettisti, Carlo Ratti:

"Il nostro progetto per il Padiglione Italia si occupa di quella che è probabilmente la maggiore sfida dell’architettura di oggi: esplorare la doppia convergenza tra naturale e artificiale. Questo ci consente di prefigurare e suggerire strategie che saranno sempre più cruciali nel futuro delle nostre città, mentre affrontiamo le conseguenze dell’attuale crisi climatica”.

La facciata, non meno iconica della copertura, è espressione del legame tra multimedialità ed ecosostenibilità, la parete viene annullata in virtù di un intreccio verticale fatto di corde nautiche che insieme raggiungerebbero i 70 km di lunghezza, si sfrutta inoltre un avanzato sistema di mitigazione del clima in sostituzione dell’aria condizionata. Anche in questo caso, una volta terminato l’evento, le corde potranno essere riutilizzate, nell’ottica dell’economia circolare. Di qui la sua essenza riconfigurabile, Italo Rota descrive infatti così il progetto:

"Il padiglione muta continuamente e parla di riconfigurabilità sia nel lungo termine, grazie all’approccio circolare, sia nel breve termine, grazie all’uso di tecnologie digitali. Il Padiglione Italia ha grandi dimensioni e una struttura molto sofisticata, ma più che un’architettura nel senso canonico è una grande installazione sperimentale dedicata ai confini ormai sfumati tra Naturale e Artificiale. La sua costruzione si ispira allo stesso tempo ai biotipi naturali e alle tecnologie più avanzate che derivano dalla ricerca spaziale. Da un lato, l’edificio guarda all’organizzazione delle foreste tropicali, dove la luce filtra da un’alta copertura e la vita è organizzata di conseguenza.”

Nel suo complesso l’edificio occupa circa 3.500 metri quadri e sfrutta nuovi materiali come le alghe, i fondi facce, le bucce d’arancia, la sabbia ecc. “un tema cruciale” aggiunge Italo Rota, “ è la produzione di neo-materia: nuovi materiali da costruzione di origine organica e biologica, la cui produzione tecnologica non è da confondere con il riciclo. Essendo il padiglione concepito secondo un approccio circolare, si può pensare a questa neo-materia come materiale che possono potenzialmente essere riutilizzati ovunque, con modalità e finalità diverse. Il Padiglione Italia rappresenta quasi una sorta di architectural banking: un catalogo da cui scegliere gli elementi di architetture future".

A partire dal piano terra troviamo una caffetteria, la Solar Coffe Garden di CRA e Italo Rota. Il David è collocato invece nel cosiddetto Teatro della Memoria, vi è poi il Belvedere, una installazione circolare la cui cupola di copertura è costituita da piante selvatiche della macchia mediterranea. Gli spazi più espressamente dedicati alla ricerca tecnologica vedono una serie di installazioni fatte di effetti luminosi: l’Innovation Space, il Second Sun e Second Moon.

Il Padiglione Italia è stato inoltre premiato come miglior progetto imprenditoriale dell’anno per i Construction Innovation Awards negli Emirati Arabi.

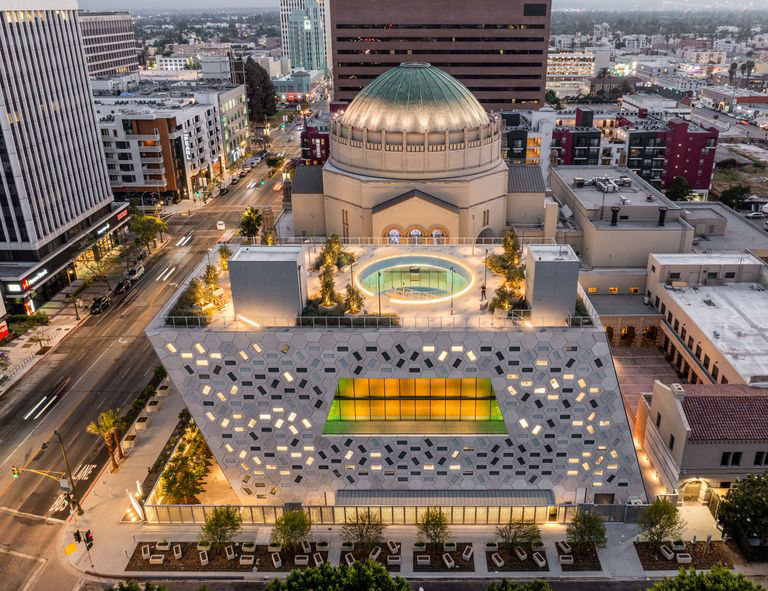

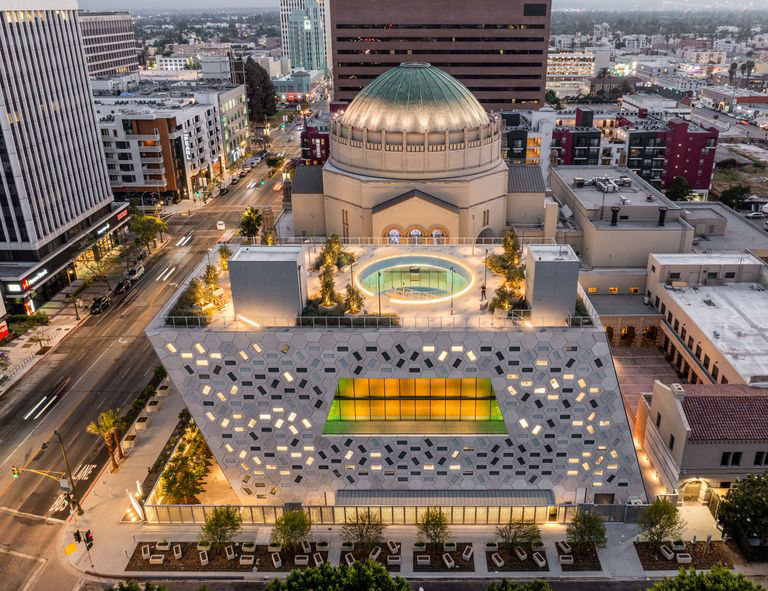

Si tratta del primo edificio a destinazione religiosa progettato dal prestigioso studio olandese e risultato vincitore del concorso del 2015, l’edificio costituirà l’ampliamento del Wilshire Boulevard Temple.

Il nome dell’edificio si deve alla sua finanziatrice, collezionista d’arte e nota filantropa, e costituisce una sorta di completamento contemporaneo da 30 milioni di dollari. La sua facciata scandita da blocchi esagonali in pietra si contrappone al santuario bizantino-rinascimentale risalente al 1929 e luogo di ritrovo principale della comunità ebraica. Il concorso infatti venne bandito proprio per far fronte all’esigenza di nuovi spazi espressa dai fruitori del santuario.

Il progetto è stato anche seguito da uno dei partner dello studio Shohei Shigematsu insieme con l'Associato Jake Forster e l'architetto Jesse Catalano, e vede un chiaro tentativo da parte dei progettisti di rispettare il contesto attraverso le pareti inclinate che non lambiscono visivamente gli edifici esistenti ed allo stesso tempo la volontà di rendere gli spazi flessibili. Così lo descrive infatti l’architetto Shohei Shigematsu:

“Una costellazione di spazi distinti per forma, scala e aura racchiusa in un edificio a forma di trapezio la cui origine nasce da un approccio tanto semplice quanto rispettoso del contesto. All'interno dell'edificio, una serie di spazi per riunioni interconnessi su più scale offre la massima flessibilità per l'assemblaggio, mantenendo allo stesso tempo connessioni visive che stabiliscono porosità esterno-interno e momenti di incontri a sorpresa.”

Il volume presenta una forma trapezoidale rastremata, sul lato ovest viene realizzato un cortile che funge da connessione tra l’esistente edificio e il nuovo, si sporge piuttosto sul lato sud, facendo sì che la luce penetri attraverso una corte interna, e si sporge sulla via principale del Koreatown/Wilshire Center.

La continuità ideologica è osservabile anche nella trama della facciata, che come già detto presenta pannelli esagonali forati ma che riprende la trama della cupola del santuario adiacente. Sono stati utilizzati 1230 pannelli GFRC in conglomerato che alleggerisce la facciata, i pannelli inoltre discretizzano la massa dell’edificio.

L’edificio in sé consta di tre spazi principali per oltre 5.000 mq: una grande aula a pianta libera che costituisce anche l’ingresso, una cappella più piccola, e un giardino. Questi sono sovrapposti tra di loro in modo da tale da mantenere dei rapporti tra le varie aree, il giardino estendendosi dal terzo livello fino alla copertura in senso verticale garantisce il rapporto con l’esterno.

A Rem Koolhaas è stato dato invece il compito di progetta il mezuzah, un contenitore cilindrico con all’interno i primi due brani dello Shema, che ha così dichiarato:

“ Sono rimasto molto incuriosito dalla sfida lanciatami per progettare le mezuzah per le porte del Padiglione. È un oggetto religioso che risponde a precise direttive religiose, leggi e regole che ai miei occhi lo hanno reso affascinante. Un’ottimo compito da svolgere a questo punto della mia vita.”

Il progetto, vincitore di un bando di gara dello scorso ottobre 2020, è stato recentemente presentato dall’Azienda Sanitaria Locale BT e dalla Regione Puglia; nel team spiccano Binini Partners (capogruppo mandataria) Cino Zucchi Architetti ed altri professionisti.

Si prevede la realizzazione di 6 corpi di fabbrica, su 4 piani per un totale di 82.000 mq : 75.000 per la superficie ospedaliera ed i restanti per spazi commerciali, un asilo e una palestra, ampio spazio sarà dedicato alla formazione universitaria. Il costo complessivo della realizzazione si aggira intorno ai 3,9 milioni di euro.

Una delle particolarità dell’edificio riguarda la copertura, interamente attrezzata a verde, l’opera si configura; dunque, come un complesso polifunzionale che non dimentica il rispetto dell’ambiente, essa infatti contribuisce ad un efficiente isolamento termico ed una gestione delle aree meteoriche.

Il contesto paesaggistico in cui sorge vede una maglia del costruito che si fonde con le trame rurali, era fondamentale nella progettazione portare avanti l’integrazione del nuovo edificio con il paesaggio esistente. È possibile osservare come nell’area destinata ai parcheggi il disegno del verde si adatti ai tracciati degli ulivi esistenti lungo un asse nord-sud, fornendo un’efficiente schermatura dagli accesi ad alta percorrenza. L’area del parco per le degenze ha invece un andamento più sinuoso e morbido del verde, così come i giardini tematici nelle corti interne dell’edificio assecondano l’orientamento solare per dar vita e zone d’ombra e raffrescamenti naturali.

Il concetto fondamentale alla base del progetto, come dichiarato dallo studio Binini Partners è quello dell’organismo:

“L’idea di architettura e città come ‘organismo’ coerente piuttosto che addizione di parti, è il concetto alla base del nostro progetto. In due forme: dall’interno, come la creazione di una serie di spazi di percorsi, di sosta e di socializzazione che innervino il complesso e diano ad esso un senso di struttura urbana ospitale e facilmente percorribile dal pubblico; dall’esterno, come una grande cura nella concezione e nel disegno degli spazi aperti di transizione verso la città e la natura circostante.”

Un complesso che dall’esterno appare compatto e ben inserito nello spazio, ma che allo stesso tempo si discretizza attraverso le corti verdi. Il perimetro esterno si connota attraverso grandi archi scanditi verticalmente da paraste, al contrario le corti presentano frangisole che ne definiscono l’orizzontalità. Il rapporto tra l’esterno e l’interno è stato attentamente studiato per far sì che l’impatto ed il passaggio siano graduali, lo spazio pedonale è bordato da una vasca d’acqua che accompagna i visitatori fino all’ingresso.

“L’architettura del nuovo ospedale vuole donare una risposta convincente al tema dell’edificio pubblico contemporaneo. Questa risposta non avviene tanto nel campo dell’immagine – che pure appare a prima vista semplice e “memorabile” – quanto nella creazione di veri e propri ambienti di vita scoperti e coperti, verdi e artificiali, collettivi e domestici, che insieme concorrono a creare un punto notevole in un territorio alla ricerca di un equilibrio nuovo tra evoluzione e conservazione di un paesaggio unico al mondo.”

Contrariamente all’idea iniziale più umile, l’ospedale di Andria sarà un ospedale di secondo livello sulla base del Regolamento degli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi, si rivolgerà infatti ad un bacino di utenza tra i 600.000 e i 1.200.000 abitanti .

Di fatto il nuovo ospedale verrà a costituire un polo attrattivo su larga scala ed allo stesso tempo soddisfarà le esigenze primarie della comunità locale.

Il progetto del nuovo ospedale, inoltre, è stato recentemente insignito della Menzione d’Onore al The Plan Award 2021 , prestigioso premio internazionale di architettura.

In Corea del Sud l’architetto portoghese Álvaro Siza con Carlos Castanheira ha progettato tre edifici grezzi, manifesto di un’architettura brutalista, immersi nel paesaggio florido del Saya Park.

Si tratta di tre volumi dedicati a tre diversi usi, o forse potremmo dire a tre diverse muse, l’arte, la natura e la religione, si tratta infatti di un padiglione per l’arte, una cappella e una torre panoramica. Totalmente assenti sono lavorazioni superficiali o rifiniture, gli edifici realizzati interamente in cemento si integrano nel paesaggio con la loro essenzialità generando prospettive e spazialità singolari.

Il Padiglione dell’Arte riprende i tracciati originari del parco, l’impianto ad andamento longitudinale e parzialmente interrato si biforca all’estremità, il volume principale è quello rettilineo che ospita i principali spazi espositivi, il secondo ad andamento curvilineo contiene ulteriori spazi espositivi. L’illuminazione puntuale dei percorsi interni rende la percezione degli ambienti quasi introspettiva, esternamente l’edificio mantiene infatti un aspetto solenne privo di aperture. Come sostiene Carlos Castanheira:

“Il Padiglione dell'Arte ha modificato il sito collinare e si è adattato ad esso. E anche noi tutti ci siamo adattati alla bellezza di questo progetto. C'era una forte volontà di costruire questa particolare idea su quel sito e tutte le sfide sono state superate.”

L’edificio ospiterà inoltre alcune sculture di Siza, sul tema della vita e della morte, e riprende un altro edificio dello stesso architetto, un progetto del 1992 a Madrid per esporre due opere di Pablo Picasso ma che non fu mai realizzato. Quello realizzato in Corea del Sud ha dimensioni nettamente inferiori a quello pensato per Madrid, si estende infatti per 1.370 metri quadrati.

La torre di osservazione trova posto sulla cima di una collina, risalendo verso la sommità le aperture sono irregolari e minimali ai livelli più bassi fino ad aprirsi totalmente in cima, gli scorsi che regalano sono sempre differenti e la luce ha avuto un ruolo fondamentale per la resa dell’effetto finale desiderato. Sulla torre Castanheira afferma:

“La finitura quasi grezza del calcestruzzo a vista contrasta con la purezza della forma. Nonostante il suo aspetto semplice, l'essenza della torre è complessa,”.

In una posizione più defilata si trova invece la cappella. Anche in questo caso l’obiettivo era quello di conferire allo spazio una certa solennità minimizzando le aperture, vi è infatti una sola apertura zenitale, i tagli di luce plasmano e rivelano la volumetria e la complessità dell’edificio. Castanheira descrive così la cappella:

“L’edificio della cappella si insinua nella collina, aprendosi verso est e permettendo alla luce del nuovo giorno. Condivide il luogo con altri spazi di grande simbolismo e significato emotivo. La sua geometria è pura, perché anche la sua funzione è pura”.

La scelta materica secondo gli architetti era la migliore possibile per la forma architettonica progettata, inoltre il suo colore si adatterà a quella del paesaggio circostante con il passare del tempo.