Il progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” si volge verso una prima conclusione. Dopo ben 5 anni dal lancio, il Governo ha pubblicato l’elenco dei soggetti attuatori che stipuleranno la convenzione e otterranno i finanziamenti per dare avvio agli interventi, l'elenco comprende 22 interventi. La cifra a loro disposizione è di 16,9 milioni di euro.

Gli interventi selezionati riguardano Comuni del Centro Nord Italia. Tra questi, per citare quelli che prevedono una spesa maggiore, ci sono l’ex ammasso del grano a San Daniele Po (CR), finanziato con 2 milioni di euro, la Torre Flavia a Ladispoli (RM), con 1,9 milioni, il Parco archeologico di Tusculum nella Comunità montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini (RM), con 1,4 milioni, e l’ex cinema Italia di Fossalta di Portogruaro (VE) con 1,3 milioni di euro.

Ricordiamo che il progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” è partito nel 2016 ma ha avuto un iter tutt’altro che veloce. Prende forma con uno stanziamento di 150 milioni di euro da destinare a “interventi afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati”. Il recupero doveva essere fatto attraverso restauri, riqualificazioni e operazioni di valorizzazione. Secondo quanto stabilito, ognuno avrebbe ricevuto fondi fino al raggiungimento di una cifra massima disponibile di 10 milioni di euro.

I destinatari del supporto pubblico sarebbero stati individuati attraverso un un processo di segnalazioni provenienti direttamente dai territori. Il superamento della cifra complessiva stabilita per il suo finanziamento avrebbe comportato una selezione, da affidarsi a una commissione appositamente individuata. La commissione, dopo oltre un anno, ha ritenuto ammissibili 310 progetti e ha indicato i 271 interventi che sarebbero stati finanziati con la disponibilità dei 150 milioni.

La fase attuativa, invece di essere un processo snello, richiede tuttavia nuovi atti e procedure. La prima è la stipula di una convenzione tra Mibact e Comuni per stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti. Preliminare è però la verifica della fattibilità degli interventi sulla base di documentazione prodotta dai Comuni. Ma non tutti “sono stati messi nelle condizioni” di farlo, per cui il completamento della fase istruttoria slitta.

La seconda è la nomina di una seconda commissione, a metà 2018, deputata all’attuazione del progetto. Le viene richiesto di verificare, nuovamente, la completezza della documentazione pervenuta e la coerenza delle proposte con gli obiettivi del progetto. Questo lavoro arriva a una nella prima parte del 2021, preceduto dalle giuste proteste provenienti da alcuni dei territori candidati.

Per il momento si può affermare che il Progetto Bellezz@ si è tradotto in un insuccesso e che solo una minima parte delle iniziative proposte vedrà veramente la luce.

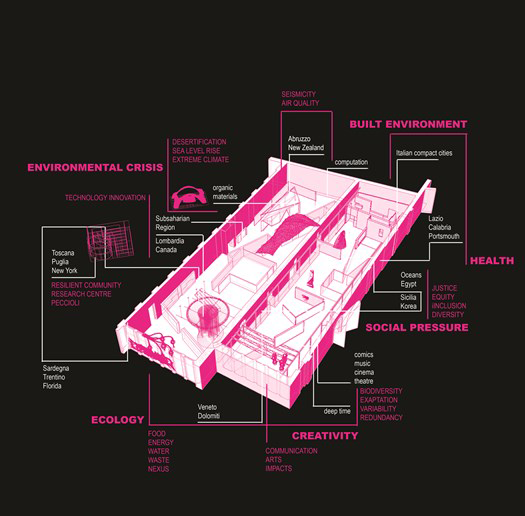

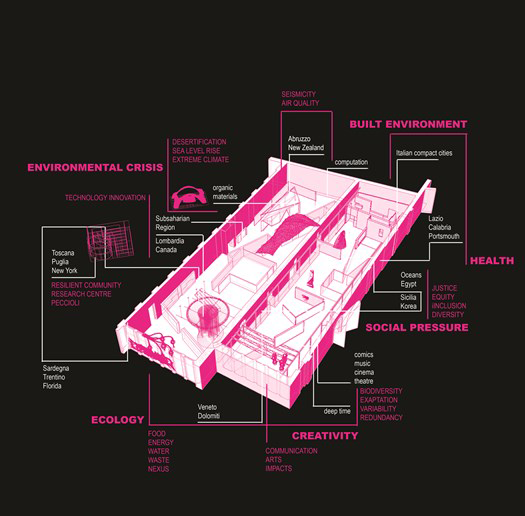

“Come il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane ed affascinanti creature”: così descrive il Padiglione Italia il curatore Alessandro Melis.

Sabato 22 maggio si apre la 17esima Biennale di Architettura di Venezia, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, a cura di Hashim Sarkis dal titolo “How we will live toghether?”.

Il progetto del Padiglione Italia prende invece il nome di “Comunità resilienti”, una realtà dall’alto valore esperienziale che gira attorno al tema principe del cambiamento climatico, ma che si abbandona al mondo del gaming e della graphic novel stimolando la creatività dei più giovani in un esplicito stile cyber punk.

Lo scopo è focalizzare l’attenzione sulle dinamiche di resilienza delle comunità, nell’ottica di una sinergia tra spazio urbano, produttivo ed agricolo e i cambiamenti climatici che caratterizzano il nostro territorio. Si promuove dunque un “ripensamento del tessuto urbano, per trasformare le comunità in sistemi aperti, virtuosi e resilienti.” Il messaggio che si vuole veicolare è l’importanza dell’apporto dell’architettura al miglioramento delle condizioni di vita, al passo con i cambiamenti ambientali ed allo stesso tempo sociali, e lo stesso architetto come primo difensore della sostenibilità.

Inoltre, a dimostrazione di una coerente progettazione sia nella teoria che nella pratica, il Padiglione Italia è stato realizzato ad impatto CO2 quasi zero con il recupero e il riuso dei materiali del Padiglione italia 2019 della 58 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

Il curatore Alessandro Melis descrive il Padiglione come una entità corale, al pari di una comunità resiliente, costituita a sua volta da 14 sotto-comunità: “Intese come laboratori operativi, centri di ricerca o casi studio, secondo due fondamentali direttrici: una riflessione sullo stato dell’arte in tema di resilienza urbana in Italia e nel mondo attraverso l’esposizione delle opere di eminenti architetti italiani e un focus su metodologie, innovazione, ricerca con sperimentazioni interdisciplinari a cavallo tra architettura, botanica, agronomia, biologia, arte e medicina. Stephen Jay Gould ed Elizabeth Vrba hanno rivoluzionato la tassonomia della biologia introducendo il termine “exaptation” ovvero il meccanismo non deterministico della selezione naturale: euristicamente, il Padiglione Italia promuoverà l'exaptation architettonica come manifestazione di diversità, variabilità e ridondanza, sfidando l'omogeneità estetica deterministica a favore della diversità delle strutture creative. Come il genoma e il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane creature dove poter ascoltare un rumore di fondo che è già assordante e che richiede una risposta adeguata, facendo ricorso a nuovi paradigmi della conoscenza".

Le 14 sotto-comunità, in rappresentanza della grande creatività, e più che mai, della resilienza che può generare un pensiero associativo, diventano specchio di una architettura del futuro.

Da mercoledì 16 dicembre sono partite le celebrazioni dei primi sessant'anni del Grattacielo Pirelli, con un’anticipazione digitale della mostra che verrà allestita e aperta al pubblico nel corso del 2021, posticipata a causa della pandemia Covid. Il Pirelli fu inaugurato il 4 aprile del 1960, voluto da Alberto e Piero Pirelli, quando la loro azienda apriva la sua sede nell’edificio milanese poi diventato, dal 1978, sede e simbolo di Regione Lombardia. Oggi è il tredicesimo edificio più alto d'Italia. E' stato il più alto dalla realizzazione al 1995, quando fu superato dalla Torre Telecom di Napoli. Al momento della sua realizzazione, il Pirelli era il più alto edificio in calcestruzzo armato d'Europa e il terzo del mondo.

Promossa da Regione Lombardia, Giunta e Consiglio, e dalla Fondazione Pirelli, anche grazie al contributo di Pirelli e FNM Group, l’esposizione ripercorre origine e storia del Pirellone attraverso materiali storici originali, fotografie, illustrazioni, filmati di repertorio e testimonianze esclusive di persone che hanno pensato, progettato, realizzato e vissuto il grattacielo lungo il corso della sua vita.

L’incarico di progettazione venne affidato nel 1954 da Alberto e Piero Pirelli agli studi Gio Ponti, Antonio Fornaroli, Alberto Rosselli e Giuseppe Valtolina ed Egidio Dell’Orto. La sua ardita struttura portante, realizzata in cemento armato, è frutto della visione e dei calcoli degli ingegneri Pier Luigi Nervi e Arturo Danusso. Alto poco più di 127 metri, con 31 piani, era stato costruito per ospitare gli uffici della Pirelli. Così fu fino al 1978, quando il grattacielo fu acquistato per 43 miliardi di lire dalla Regione per farne la sua sede (ristrutturato dal celebre architetto Bob Noorda). Per rispettare la tradizione che voleva che nessun edificio fosse più alto della Madonnina, il simbolo collocato sul Duomo a 109 metri, in cima al Pirellone (127,10 metri) venne posta una copia ridotta della stessa Madonnina.

Il grattacielo è sorretto da una struttura portante in cemento armato, frutto del lavoro congiunto di Nervi e Danusso. Particolare fu la scelta di lavorare con un materiale quale il calcestruzzo, rispetto al preferito acciaio, per un edificio alto e stretto: la lunghezza è pari a 75,5 metri per una larghezza di soli 20,5 metri. Tutte le parti strutturali dell’edificio si rivelano in facciata, la soluzione progettuale imposta un sistema formato da due grandi elementi rigidi posizionati alle estremità; questi sono composti dall’accoppiamento di due grandi pilastri cavi a sezione triangolare contenenti due scale di servizio. All’interno dell’edificio lo schema strutturale realizza due imponenti setti verticali collocati in posizione centrale. Travi e pilastri a sezione variabile reggono i solai liberando completamente le piante dagli elementi portanti. La struttura portante si assottiglia salendo, occupando il minimo della superficie dei piani in corrispondenza delle parti di rappresentanza: gli uffici della presidenza e degli amministratori delegati. Il grattacielo Pirelli ha due fronti trasparenti uniti ai lati da setti continui inclinati. Sono definiti da curtain wall in alluminio e vetro che l’illuminazione notturna, centrale nel progetto architettonico di Ponti, cambia completamente.

La storia del Grattacielo Pirelli vede nel 2002 un evento infelice, un piccolo aereo da turismo in avaria si schianta all’altezza del 26° piano, causando la morte del pilota e di due donne e decine di feriti. Il grattacielo subisce danni ingenti. I lavori di recupero vengono affidati a Renato Sarno e allo studio napoletano Corvino+Multari. Gli studi nel 1998 avevano vinto due concorsi banditi da Regione Lombardia per la revisione del 31° piano e dell’auditorium. I danni ampliano l’intervento, esteso a un restauro di tutto l’edificio. Il progetto è particolarmente innovativo. Conserva e ripristina filologicamente tutti gli elementi generatori dell’edificio. Recupera le facciate senza modificarle e non sostituisce elementi. Tutti i serramenti in alluminio vengono smontati per essere rianodizzati. Le ceramiche di rivestimento esterno sono ripristinate e consolidate, con la sostituzione di 250.000 tessere 2×2 cm. Il 26° piano viene lasciato vuoto a memoria dell’incidente e delle vittime.

Qualche anno dopo è invece il turno dello studio bergamasco De8 Architetti, che interviene sul Belvedere tra 2007 e 2009. Realizza il POD, nuovo morbido e chiaro volume in vetro che ingloba i volumi tecnici posizionati fin dal progetto originale al 31° piano sopra i gruppi scale e ascensori principali. Il POD si contrappone con indipendenza al rigore dei recuperati portali in cemento armato.

Nel 2010 si completa la nuova sede della Regione Lombardia, il grattacielo di Pei Cobb Freed & Partners. La presidenza, la giunta e tutti gli assessorati si spostano nel nuovo Palazzo di via Melchiorre Gioia, ma il Grattacielo Pirelli non viene abbandonato, mantiene il suo ruolo fortemente simbolico ospitando le sedute del Consiglio Regionale e destinando i suoi spazi più rappresentativi a mostre ed eventi.

Completamente operativo dal 19 luglio, l’ospedale è intitolato a Michele e Pietro Ferrero

Il nuovo complesso sanitario, aperto parzialmente a maggio come Covid Hospital per fronteggiare l’emergenza, è stato progettato da un team internazionale composto da Aymeric Zublena di Scau Architecture (capogruppo, Parigi), Ugo e Paolo Dellapiana di Archicura (Torino) e Ugo Camerino (Venezia), vincitore della gara per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori del 1998 indetta dall’allora ASL 18.

Il nuovo ospedale ha una particolarità: nasce per umanizzare il percorso di cura, materializzando i principi elaborati da Renzo Piano e Umberto Veronesi allora ministro della Sanità. Tali principi mirano a rivoluzionare la progettazione ospedaliera mettendo il paziente al centro della stessa, come suggerito dal decaloco elaborato: umanizzazione, urbanità, socialità, organizzazione, interattività, appropriatezza, affidabilità, innovazione, ricerca e formazione.

"Nell’ospedale di Alba Bra abbiamo ripreso con ancor maggiore ampiezza, l’idea della “via medica” pensata da Zublena per l’ospedale europeo Georges Pompidou a Parigi, trasformandola in “una galleria” per portare la luce naturale ovunque fosse possibile. Per questo il nuovo polo di Verduno è un posto pieno di luce e vita che non fa pensare alla malattia. Il benessere dello spirito è, senza dubbio, uno dei maggiori contributi alla guarigione. L’ospedale deve essere una macchina per curarsi e non per essere ammalati, un luogo in cui sentirsi confortati e per di più in cui lavorare. Tecnologia e efficienza sono importanti, ma non bastano. La qualità del servizio medico, l’attenzione all’individuo e ai suoi bisogni devono essere il focus del progetto. Umanizzazione significa avere una struttura non prevaricatrice, non violenta, un ambiente amico e famigliare, rifinito gradevolmente, con luce e verde tutto intorno. Tutto ciò aiuterà il malato a guarire più rapidamente", racconta Paolo Dellapiana dello studio Archicura che ha anche seguito parte dell’alta sorveglianza alla direzione lavori.

Il nuovo polo ospedaliero, collocato al confine tra Langhe e Roero, sul lato destro del fiume Tanaro tra i noccioli del versante nord della collina di Verduno, presenta uno sviluppo in orizzontale con un’impostazione a “piastra” per reparti medici, ambulatori, reparti di ricovero chirurgico e radioterapia, che, rispetto a quella a blocco permette di ridurre al massimo l' altezza per minimizzare l’impatto sul paesaggio di questa parte di territorio vicina al fiume Tanaro; inoltre permette di garantire la maggiore flessibilità e connessione possibile tra le sue parti, che richiedono aggiornamenti frequenti.

L’edificio sfrutta il suo intorno cercando di renderlo parte del percorso di cura. Ampi patii e corti portano all’interno luce naturale e vegetazione. Le stanze sono dotate di una doppia fila di finestre a differenti altezze per "portare" il panorama dentro il luogo della degenza. L’ospedale apre le sue viste sul paesaggio prezioso della pregiatissima area vitivinicola al confine tra Langhe e Roero.

L’organizzazione dei percorsi ospedalieri è stata chiaramente disegnata, dividendo i flussi tra personale sanitario e ospedaliero e utenti esterni. Spina dorsale del complesso è la “galleria medica”, una galleria vetrata che segue la pendenza del terreno da Nord a Sud diventando un ampio spazio per l'accoglienza dal quale è possibile accedere alle cliniche e alla maggior parte dei reparti. Sui lati si colloca il “corpo sostenuto”, due blocchi lineari che ospitano le specialità mediche, le unità di recupero e le aree sanitarie.

All'esterno, l'architettura dell'ospedale è definita attraverso volumi, colori e materiali. Le facciate sono realizzate in pannelli prefabbricati in calcestruzzo a taglio termico affiancati a parti continue finite in alluminio e vetro. Il colore rosso, staccandosi dal bianco e dal vetro, evidenzia la torre e vivacizza alcuni volumi della facciata ovest. L’ingresso, da cui è possibile vedere chiaramente l’uscita, è chiuso da una grande facciata strutturale in acciaio e vetrocamera.

Grazie alle prestazioni di involucro e impianto, l'ospedale raggiunge la classe energetica A1: serramenti ad alto rendimento e stratigrafia muraria si affiancano all'impianto fotovoltaico da 200 KW, ventilazione con recupero di calore, cogenerazione da 1.700 KW e caldaie a condensazione da 16.000 KW. Illuminazione a led e utilizzo di BMS per la manutenzione degli edifici consentono di tenere sotto controllo le richieste energetiche.

Cascina Boldinasco, a via De Lemene a Gallarate, sarà riqualificata e diventerà il primo spazio di Milano dedicato al co-housing. Il nuovo borgo avrà 45 spazi abitativi privati e degli spazi sociali destinati all’uso collettivo come orti, pub, parchi e aree dove poter lavorare e studiare. Cascina Boldinasco oggi è di proprietà comunale, in passato, però, era un borgo, costruito proprio attorno alla Cascina. Col tempo questo spazio è diventato inagibile e abbandonato. Grazie al bando “Abitare in Borgo”, il Borgo riprenderà vita e diventerà un centro abitato con appartamenti ad affitto calmierato per le situazioni di emergenza abitativa, dotato di servizi pubblici innovativi e attrezzature utili alla vita di una nuova parte di città.

Il processo di trasformazione si è avviato a seguito di un bando che ne prevedeva la concessione, e che è stato vinto tramite procedura negoziata dall’associazione temporanea di imprese guidata da Giuppi srl e Campesi Impianti srl, ed è anche composta dall’immobiliare Tao 88, MTA Associati e VI+M, Consult Engineering, le cooperative sociali Spazio Pensiero Onlus e lo studio Collectibus. La gara fa parte delle azioni ricomprese all’interno del Piano Operativo Nazionale “Città metropolitane” 2010-2014 (PON Metro). Comprende due distinti assi integrati di intervento da realizzarsi tramite l’attivazione di un partenariato pubblico e privato. Il partenariato è co-finanziato da fondi pubblici in cambio di un diritto di superficie di 40 anni.

Il recupero immobiliare prevede la realizzazione di alloggi in co-housing e sarà supportato da un contributo pubblico di 2.498.250 euro. Lo sviluppo di nuovi servizi per il quartiere e la costruzione di una nuova comunità potrà invece contare su 281.250 euro di cofinanziamento. L’importo complessivo dei lavori di trasformazione è stimato in 7 milioni di euro.

Il futuro del complesso prevede la realizzazione di 45 nuovi alloggi in co-housing sociale. 17 saranno ospitati all’interno di un nuovo edificio a due piani fuori terra che sorgerà accanto ai volumi della cascina, che sarà sottoposta ad un forte restauro.

I servizi per gli abitanti in programma comprendono un centro di smistamento per un Gruppo di acquisto solidale, una sala prove musicale e una lavanderia a gettone. Molti spazi sono destinati a laboratori, sia per la didattica che a piccoli lavori di manutenzione, allo studio ed al lavoro. Sei monolocali collocati nella parte meridionale della cascina costituiscono la Locanda solidale, che sarà gestita da persone con fragilità, affiancate da supervisori. Un pub musicale completa il programma di funzioni previste.

Le aree verdi, in prossimità e continuità con il vicinissimo parco Monte Stella, saranno recuperate e parzialmente destinate a orti urbani. Due terzi saranno a disposizione degli abitanti del complesso, il restante terzo degli altri cittadini del quartiere. Barriere antirumore saranno installate lungo l’asse di viale De Gasepri.

“Siamo molto soddisfatti,ill contesto è stato interpretato come un modello carico di memoria da un lato ma dall’altro pronto a intercettare le sfide della città di domani. È una proposta composita, ricca di spunti e di funzioni: differenti forme dell’abitare si alternano all’educazione verso lo sviluppo sostenibile, agli spazi per nuovi mestieri e professioni a laboratori per il tempo libero in una cornice tenuta insieme dalla voglia di includere e di integrare” dichiara Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative.