Il “bonus facciate” è la detrazione fiscale per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nelle Zone Territoriali Omogenee A e B (Dm n.1444 del 2 aprile 1968).

Tale bonus è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali e agli immobili patrimonio, cioè i beni che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.

I beneficiari dell’agevolazione sono:le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,le società semplici,le associazioni tra professionisti,i contribuenti che conseguono reddito. Ovviamente, per poter accedere alla detrazione i beneficiari devono:essere proprietari o nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020 , ma con la legge di Bilancio 2022 è stata ridotta l’aliquota detraibile dal 90% al 60%.

La circolare n. 2/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale".

Gli interventi riguardano: ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi,mera pulitura e tinteggiatura della facciata esterna dell’edificio, dei balconi, degli ornamenti e dei fregi (consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi);lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata, lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Vengono incluse, inoltre, le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Con riferimento all’intervento di isolamento “a cappotto”, sono ammesse le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio – se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico – nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio. Gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio devono soddisfare sia i requisiti di cui al Decreto Mise 26 giugno 2015 (“requisiti minimi”) sia i valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in (W/m²K) (Allegato B Tabella 2 del Decreto Mise 26 gennaio 2010).

Vale anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda“, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici.

È lo studio italo-francese SCAPE a firmare il progetto del nuovo polo ferroviario parigino la cui originalità trova luogo nel perfetto connubio tra ville rinascimentali italiane ed innovazione tecnologica.

Ci troviamo per l’esattezza a Pantin, una piccola cittadina a nord-est della Capitale, facilmente raggiungibile anche dal grande parco della Villette. Qui sorge un vero e proprio centro di controllo all’avanguardia che gestisce circa il 20% del traffico ferroviario della Francia ed il cui scopo è quello di rendere agevole il collegamento verso la Normadia. Tuttavia il compito dei progettisti non è stato semplice, dovendo tener conto del fattore ambientale, peraltro in una posizione non troppo lontana dalla città consolidata. Infatti il nuovo polo rientra all’interno di un progetto più ampio, ovvero quello di un eco-quartiere da realizzarsi entro il 2030 e che dovrà ospitare oltre che ai servizi anche alloggi ed uffici. Così ha dichiarato l’architetto Ludovica Di Falco dello studio SCAPE:

“Il tema era assai articolato, la SNFC, società ferroviaria francese, richiedeva un edificio dalle particolarissime esigenze tecniche ma anche dalla forte ambizione architettonica, perché situato nel cuore di Pantin, di fronte alla stazione e alla sede del Comune. Ancora non si sa quale sarà la configurazione del nuovo insediamento. Come concepire un grande volume che oggi sorge isolato, ma in futuro sarà parte di uno sviluppo urbano ancora ignoto?”.

L’intervento da 28 milioni di euro prevede la realizzazione di un edificio che si configura piuttosto come un recinto di dimensioni pari a 140x150 m, all’interno troveranno posto nei due edifici emergenti le sale di comando, gli uffici collegati tramite passerelle alle aree destinate a parcheggio ed ai patii. La finitura esterna determina il carattere stilistico della struttura essendo rivestito in pietra di scisto, inoltre le ampie aperture lungo le facciate rendono il “recinto” permeabile ed in stretta relazione con il contesto. Le soluzioni progettuali si sono poste l’obiettivo di garantire affacci verso l’esterno senza venir meno al fattore della riservatezza. Gli edifici posti all’interno creano un sorprendente contrasto con il recinto, sono rivestiti da una maglia estrusa in 3D costituita da lega di alluminio e zinco con sfumature dorate.

L’architetta Di Falco descrive così l’ispirazione iniziale che ha guidato le fasi ideative:

“Nell’immaginare questa sorta di fortezza – l’edificio è un obiettivo sensibile, e in quanto tale doveva risultare protetto e chiuso in se stesso – abbiamo preso come riferimento la villa italiana del Rinascimento. Quando Scipione Borghese costruì Villa Borghese a Roma, realizzò una forma che allora sorgeva autonoma, ma oggi è perfettamente integrata nella città. Un risultato simile a quello che ci proponiamo noi.”

La sostenibilità dell’involucro è assicurata dalla presenza sulla copertura della grande sala di 1000 metri quadrati, e sulla copertura del parcheggio di superfici piantumate e a servizio dei dipendenti e dei fruitori del polo. Non meno importante è stata la valutazione sugli impianti illuminotecnici ed acustici tanto che:

“Sul tetto della sala centrale, 40 oblò di due metri di diametro convogliano all’interno la luce naturale, che viene mescolata a quella artificiale, e poi diffusa da un soffitto traslucido. Per un edificio operativo notte e giorno come questo, il comfort luminoso era uno dei temi cruciali.”

Nell'area di Shenzhen, in Cina, lo studio d'architettura MVRDV ha recuperato un edificio industriale in disuso trasformandolo in una "fabbrica creativa". L'edificio ospita gli uffici dell'Urban Research Institute of China Vanke e altri in affitto. La sua copertura è una grande terrazza verde e diventa un giardino pubblico che offre diversi servizi e attività.

Si tratta del recupero di un ex edificio industriale di Nantou, centro urbano appartenente alla conurbazione di Shenzhen,che dal suo passato di città storica è oggi diventata un villaggio urbano caratterizzato dalla presenza di alti grattacieli. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l'Urban Research Institute of China Vanke, vaLue Design e lo Shenzhen Bowan Architecture Design Institute.

Al posto della demolizione e successiva ricostruzione, gli architetti hanno offerto una trasformazione: un riuso che migliora e riutilizza la struttura esistente con minori emissioni di carbonio rispetto a una nuova costruzione. Una scelta chiave che permette di conservare parte della storia dei luoghi, rafforzando il più ampio programma di sostenibilità condotto da Vanke per Nantou. Il progetto s’inserisce in un piano strategico che vuole rendere questo centro urbano un distretto per la creatività e la cultura. Il villaggio è oggetto di una serie di ristrutturazioni in cui sono coinvolti diversi studi di architettura di fama internazionale, lo scopo è trasformarlo in un centro promotore di cultura e creatività per Shenzhen.

A dimostrazione delle possibilità del riuso di edifici considerati ormai alla fine della loro vita utile, l'architetto Winy Maas di MVRDV ha raccontato che per Idea Factory il primo passo è stato rinforzare la struttura esistente per poter aggiungere un piano ulteriore, al fine di massimizzare la superficie disponibile intensificando l'uso dell'edificio. L’edificio di partenza è un semplice parallelepipedo sorretto da una regolare struttura portante in cemento armato, che diventa perno della trasformazione. Si eleva per sei livelli fuori terra con i fronti caratterizzati dalla ritmica successione di file di aperture finestrate. È chiuso superiormente da una copertura piana. L’architettura rifunzionalizza l’edificio senza snaturarlo. Il progetto scava l’interno del volume mantenendo e rinforzando solai, travi e pilastri. Ricostruendo le nuove facciate arretrate, rispetto al limite dello scheletro strutturale, si è creato per ogni piano un percorso di logge aperte che avvolgono l'edificio e offrono ambienti creativi dinamici da usare per il relax e gli incontri casuali.

Il completo svuotamento dell’interno consente di forare l’edificio dal piano terra fino alla copertura, dando vita ad una nuova scala, focus della struttura. L'ingresso alla scala è racchiuso in una struttura rivestita in legno che sporge dal filo della costruzione e si protende verso una piccola piazza pubblica. Al suo interno, è rivestita di specchi con insegne luminose al neon che evocano la prima fase di urbanizzazione di Shenzhen. Il percorso si sviluppa attraverso l'edificio e riemerge sulla facciata opposta a quella di ingresso con un belvedere. Si tratta di un'area di sosta che sporge dal filo della costruzione al quarto piano e offre viste panoramiche sul contesto urbano circostante. Il percorso riprende all'interno dell'edificio per arrivare al giardino sul tetto, dove ai visitatori si presenta un grande labirinto di attività che incoraggia l'interazione e l'inclusione.

La schematica regolarità dell’edificio, riflessa nelle sue piante e nei suoi prospetti, diventa la matrice per la trasformazione, verde, della sua copertura piana.

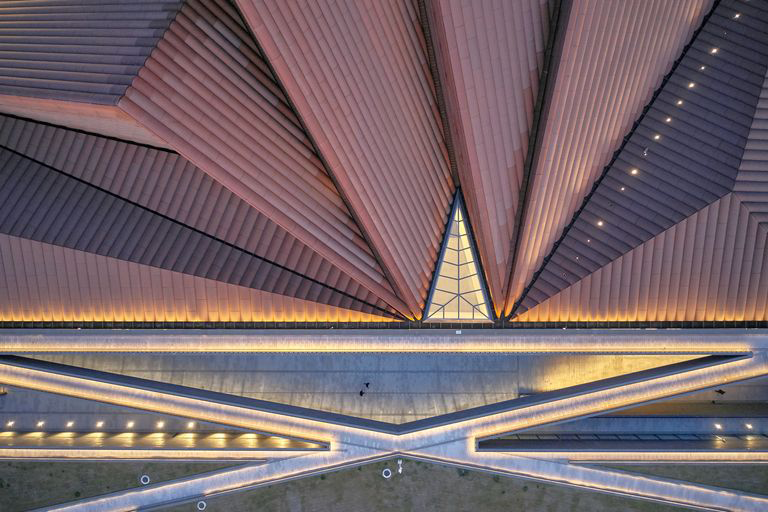

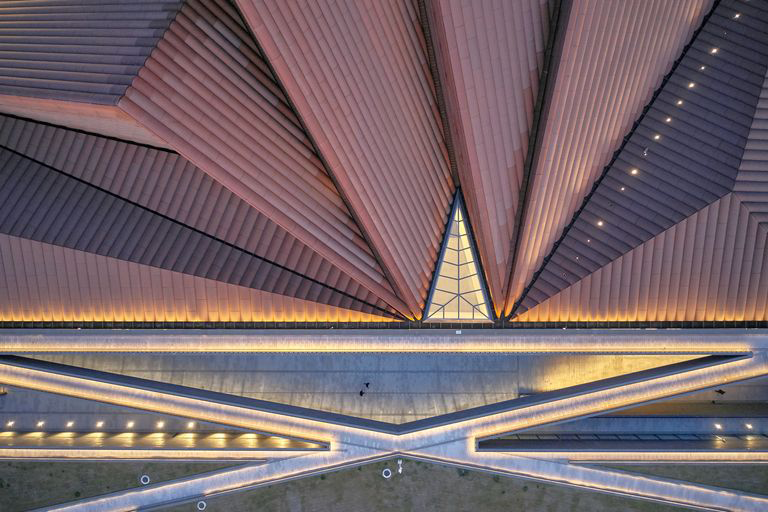

Un polo culturale per l’antica città di Datong firmato da Foster + Partners assume forme scultoree ed iconiche.

Si trova nella parte est della città cinese, che pur essendo stata fondata nel 200 a.C. presenta un impianto urbanistico ed un aspetto che lasciano pensare ad una città fondata ex novo. Delimita insieme ad altri tre padiglioni il perimetro di quella che è stata definita la Piazza d’arte del nuovo polo culturale. Il completamento del progetto era previsto inizialmente per il 2013, ed è stato posticipato fino ad oggi.

Ispirandosi alle catene montuose che caratterizzano il territorio circostante, dove si trova anche il Lago Wenyinghu, quattro elementi piramidali si stagliano verso gli angoli della piazza a simulare proprio le vette. Il padiglione, con la sua ampia copertura ed un’estensione di circa 32.000 metri quadrati, viene anche definito un “salotto urbano per Datong”, come afferma anche Luke Fox dello studio Foster + Partners:

“Capace di riunire persone, arte ed artisti in uno spazio dove poter interagire. Progettato per il futuro, speriamo che il museo diventi il centro della vita culturale della città, una destinazione pubblica dinamica”.

Gli ambienti interni sono caratterizzata da altezze diversificate che assecondano la copertura; quindi, più alti nella parte centrale e più bassi via via che ci si avvicina al perimetro, la pianta resta rigorosamente libera. La cosiddetta “Grande Galleria” presenta infatti ben 37 metri di altezza per 80 metri di larghezza. L’illuminazione naturale è favorita dalla presenza di grandi lucernari lineari e corredata da fonti di illuminamento secondario nella parte bassa.

L’orientamento a nord e nord-ovest dei lucernari fa sì che vi sia un microclima ideale per le opere esposte. Durante le ore serali, al contrario, l’intera struttura funge da sorgente luminosa per gli spazi esterni, garantendo un effetto scenografico e suggestivo. L’inclinazione delle falde in acciaio della copertura, isolate termicamente, garantiscono inoltre un efficiente drenaggio dell’acqua piovana.

Per l’allestimento interno la scelta è ricaduta su uno stile minimal che richiama lo stile white-cube. Il Datong Art Museum è distribuito su quattro livelli, tre fuoriterra ed uno interrato per evitare di sovrastare sullo spazio circostante. Sono presenti oltre alla Grande Galleria, spazi espositivi più piccoli nello spazio perimetrale, una mediateca, un archivio, una caffetteria ed un ristorante.

Nella capitale ungherese il progetto firmato Sou Fujimoto Architects propone un’originalissima rivisitazione del rapporto tra suono, luce e natura.

La città già polo culturale per la musica classica e popolare, con la House of Music proporrà un programma di musica dal vivo, mostre, programmi didattici ecc. I visitatori saranno immersi in un ambiente totalmente permeabile e filtrato, riflesso delle prospettive verso cui va la produzione musicale e l’aspetto naturalistico ne è una parte fondamentale. Per la sua inaugurazione sono state già predisposte una mostra permanente dedicata alla musica europea e la prima mostra temporanea dedicata al pop ungherese tra gli anni ’50 e gli anni ’90.

L’edificio si trova nel più grande parco cittadino e si estende per circa 9.000 metri quadrati prendendo il posto degli ex uffici di Hungexpo, perfettamente integrato nel suo contesto costituisce per i progettisti un prolungamento del parco stesso. Si inserisce nell’ambito del Progetto Liget Budapest, lo sviluppo culturale urbano più ambizioso e pluripremiato d’Europa. La trasparenza dell’edificio è resa grazie all’impiego di una cortina di vetro, 94 pannelli termoisolanti, alti fino a 12 m.

Dal punto di vista impiantistico un ottimo livello di efficienza energetica è garantito da un sistema di riscaldamento e raffrescamento di tipo geotermico; quindi, sfrutta le fonti rinnovabili per soddisfare il fabbisogno energetico dell’edificio ed e criteri per l’ottenimento della certificazione Breeam.

La copertura presenta all’intradosso una decorazione a foglie d’albero, circa 30.000, insieme formano una trama a nido d’ape da 1.000 elementi. Allo stesso tempo all’estradosso la particolare geometria dell’edificio richiama l’andamento delle onde sonore, pur non sovrastando le chiome del parco circostante. I fori che discretizzano la copertura, di forma variabile, simulano l’ombreggiatura delle chiome degli alberi e permettono alla luce di entrare in ogni ambiente. Il progettista ha infatti raccontato:

“Siamo rimasti incantati dalla moltitudine di alberi nel parco cittadino e ispirati dallo spazio da loro creato, Mentre la fitta e ricca tettoia copre e protegge l'ambiente circostante, consente anche ai raggi del sole di raggiungere il suolo. Ho immaginato la pianta aperta, dove i confini tra interno ed esterno si confondono, come una continuazione dell'ambiente naturale".

Articolato su tre livelli, come i tre movimenti di una partitura musicale e vede al di sotto della grande cupola, al piano terra, la sala da concerto ed un palcoscenico all’aperto, al livello superiore gli spazi dedicati all’apprendimento, infine al piano seminterrato vi sono le mostre.

L’edificio si connota anche come una rivisitazione del museo del XXI secolo, ponendo come base filologica del progetto anche l’esperienza del compositore Karlheinz Stockhausen, ovvero un’esperienza uditiva a 360 gradi, presentata ad Osaka nel 1970 in occasione dell’Esposizione Universale. La cupola emisferica in questione, infatti, emette audio surround da ogni direzione.