È l’ultimo progetto dello studio Wutopia Lab ed ha interessato aie e fienili in rovina dello Dongtanyuan, sede del gruppo alimentare Bright Food cinese.

L’intervento di ristrutturazione è stato piuttosto complesso ed esteso comprendendo circa 1500 mq ed il solo capannone principale è lungo 220 m. Il nome Golden Barnyard: Cockaigne of Everyman raccogli gli intenti dei progettisti di definire un luogo di eterno svago.

L’ispirazione progettuale ha come filo conduttore uno sgargiante color giallo che rimanda al colore del grano ed al raccolto come nel dipinto "Un paese di Juaja" di Brueghel. Ad interrompere la distesa di cemento color oro vi sono linee di un rosso scuro che definiscono percorsi ed ancora una volta lasciano pensare alle distese di campi. Laddove il terreno si increspa crea un effetto simile a quello dei cumuli di grano e sospendono la distesa pianeggiante. Uno dei progettisti, Ting Yu, ha infatti dichiarato:

“Ciò che associamo all'aia è uno stile di vita da fattoria e certe fantasie elementari del tempo. In ogni caso, il concetto di aia è semplice e concreto, così ho deciso di usare il colore dorato per simboleggiare il raccolto che non finisce mai. Volevo che il Cockaigne fosse un luogo di eterno svago, di cibo superbo e di edifici abitabili”.

L’innovazione progettuale che sfiora la land art non dimentica di prendere in considerazione l’architettura locale, in particolare quella delle antiche costruzioni dell’isola di Chongming, per il magazzino esistente invece è stata pensata una facciata in cemento. Il fienile ha mantenuto la sua struttura interna a due piani assecondando però le necessità della Bright Food di esporre prodotti agricoli, nasce così la Bright Milk House, che si caratterizza per i pannelli di policarbonato bianco che la ricoprono.

L’architetto Ting Yu aggiunge che: “Diversi elementi dell'edificio, come diversi ricordi, sono sparsi in questo campo di cereali, e ogni volta che si entra in uno di essi, sembra di innescare una storia di altri tempi che aspetta soltanto di essere scoperta”.

L’annuncio della Fundación Eladio Dieste arriva dopo la 44° seduta del Comitato del Patrimonio Mondiale tenutasi in modalità virtuale dal 16 al 31 luglio a Fuzhou (Cina).

L’ICOMOS, organo consultivo della convenzione ha suggerito l’inserimento dell’opera dell’ingegnere uruguaiano Eladio Dieste nell’importante elenco quale esempio dell’innovazione progettuale dell’America Latina del XX secolo. Il perfetto connubio tra la ricerca tecnologica e le produzioni locali nelle opere di Dieste hanno travalicato i confini attirando l’attenzione del panorama specialistico internazionale.

La semplicità e al tempo stesso la praticità sono i caratteri principali dei suoi progetti, attraverso l’impiego del semplice mattone giunge a soluzioni architettoniche che trascendono la tradizione dei principi costruttivi delle volte e giungono a risultati dall’effetto sorprendente. In particolare, il sistema costruttivo da lui adottato si presta alle coperture di estese superfici non venendo meno ad esigenze di economicità e praticità, sosteneva infatti che

“non si può produrre un'architettura sana senza un uso razionale ed economico dei materiali da costruzione".

L’opera di Dieste è resa dunque riconoscibile dal mattone a vista e dalle superfici curve, plasma la forma pur perpetrando un metodo di costruzione sostenibile. Le sue realizzazioni, infatti, sembrano penetrate da un profondo senso etico e spirituale della progettazione che lo ha portato a definire un sistema costruttivo originale ovvero la “ceramica armata” da cui sviluppa in seguito diversi tipi di strutture lamellari come le volta gaussiane e le volte autoportanti.

La Chiesa di Atlántida a Montevideo è il risultato di anni di sperimentazioni della ceramica armata, una chiesa realizzata interamente in mattoni su fondazioni puntuali, su pianta rettangolare ad aula unica di 30 m x 16 m, con una campata di 19 m sui lati più larghi. Colpisce subito l’andamento curvilineo dei muri perimetrali alti 7 m che alternano una sequenza di convessità a concavità, così come la copertura generando un effetto complessivo destabilizzante ed allo stesso tempo affascinante per l’osservatore. Le pareti sinuose presentano dei fori, con vetri colorati, che lasciano entrare la luce all’interno.

Al lato della chiesa si erge un campanile cilindrico con murature spesse 30 cm, in cui ancora una volta il mattono genera pieni e vuoti molto suggestivi. Le scelte progettuali non si muovono unicamente verso aspetti tecnico-costruttivi, ma assecondano anche la volontà del progettista di esprimere simbolicamente un’idea religiosa di innovazione della liturgia cattolica. Egli, infatti, descriveva così le sue opere:

“Ci commuovono perché risultano misteriosamente espressive e sembrano aprirci una specie di interminabile cammino di comprensione e comunione con il mondo. Perché questo succeda, non ci deve essere nulla di gratuito o trascurato; anzi, in queste opere il nostro spirito deve percepire un sottile adeguamento delle cose costruite alle leggi che tengono in equilibrio la materia. Nessuna dimenticanza o sperpero: solo così è possibile ottenere quell’economia in senso cosmico che implica armonia con l’inappagabile mistero che è l’universo. Non c’è niente di più nobile ed elegante, da un punto di vista spirituale e pratico al contempo, che resistere con la forma”.

La Chiesa di Atlántida costituisce un’eccezione rispetto alla tipologia di cantieri portati avanti dalla Dieste y Montañez che si sono occupati prevalentemente di capannoni industriali, di qui la vera grandezza di Eladio Dieste di sapere sfruttare le scarse capacità tecniche dell’edilizia locale, la manodopera improvvisata ed un materiale povero come il mattone passando da realizzazioni come i capannoni a quella di una chiesa.

L’iter di iscrizione alla lista era partito già dal 2015, la Fundación Eladio Dieste è stata istituita invece nel 2016 a Montevideo con lo scopo di tutelare e mettere al servizio di tutti archivi, modelli e progetti di Eladio Dieste.

Realizzata su un’area di 550 metri quadrati nella città di Morelia, capoluogo dello Stato messicano di Michoacàn, la “residenza percorribile” si affaccia sulla natura alternando pieni e vuoti, pareti continue ed aperture invisibili.

L’architetto Daniela Bucio Sistos ha voluto realizzare uno spazio domestico che si nasconde tra gli alberi e che si caratterizza per un ininterrotto in&out attraverso quella che potrebbe essere scambiata per una promenade, grazie anche alla solennità delle geometrie che soddisfano bisogni contemplativi.Così lo stesso architetto descrive il progetto:

"Il disegno architettonico nasce dalla volontà di creare un progetto che restituisse una certa ambiguità spaziale tra l'interno e l'esterno, a volte impercettibile. In questa residenza tutti gli spazi interni sono in diretto contatto con i microambienti all’interno della casa."

L’aspetto dell’edificio nel suo complesso è monocromatico, tuttavia diverse accezioni assumono le volumetrie a seconda delle varie texture dei materiali. Anche il design dei mobili non è stato trascurato, i materiali naturali e le nuance sono sapientemente calibrati nello stile dell’edificio nel suo complesso. L’architetto Bucio Sistos si è avvalsa anche della collaborazione di Edel Hernández, Isabel Molina Plaza, Gonzalo Nares Vázquez e Jimena Eslava Ramírez. I quali dichiarano che l’obiettivo era proprio quello di sfruttare:

"l'incidenza della luce naturale sui diversi volumi, il progetto avrebbe svelato diverse personalità durante il giorno".

Quindi su un terreno che è leggermente in pendenza, l’alternarsi dei pieni e dei vuoti è costruito con monoliti che tagliano trasversalmente gli spazi per poi riconnettersi ad un cortile centrale con una copertura circolare leggermente sopraelevata.

"Casa Uc non dice molto dall'esterno. L'ingresso principale è nascosto da un muro divisorio testurizzato che corre lungo la maggior parte del fronte della proprietà. Entrando e scendendo la rampa d'accesso, si trova il vestibolo principale della residenza dove un trionfo di vegetazione centrale guarda al grande tetto circolare rialzato."

Altre due aperture circolari sovrastano ed inondano di luce l’interno della biblioteca e una terza in posizione opposta che segna il termine del patio che va alle camere da letto. In totale sono presenti all’interno quattro camere da letto, una libreria, una cucina, una sala da pranzo, una terrazza, un living ed un frutteto. Alle spalle vi è la lunga fila di cipressi ed una rampa che collega soggiorno e giardino.

"Il foyer circolare è l'asse guida dell'edificio, e, simbolicamente, viene preso come punto di partenza per il piano radiale che corre lungo tutto il progetto".

La chiusura dell’edificio sui lati e nella parte antistante ne garantisce il rispetto della privacy e del silenzio.

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse, nell’ambito del PNRR, con riferimento alla Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”. L’obiettivo è favorire l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi per il recupero delle aree urbane.

Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, riguarda i Comuni capoluogo di Regione, quelli di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Il fine è realizzare o rigenerare impianti polivalenti indoor, Cittadelle dello sport o piscine.

Il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive.

La dotazione finanziaria complessiva è di 700 milioni di euro.

Le risorse investite per il Cluster 1 sono pari a 350 milioni di euro e gli interventi comprendono interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di piscine.

Le risorse impiegate per il Cluster 2 si aggirano intorno ai 188 milioni di euro, in questo caso si par di rigenerazione di impianti esistenti: interventi finalizzati all’efficientamento delle strutture esistenti da parte di capoluoghi di Regione, di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

Il 40% delle risorse è destinato a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno. Gli enti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 del 22 aprile 2022 all’indirizzo PEC pnrrsport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto: “PNRR Sport e Inclusione – Cluster 1 e 2 – Manifestazione di interesse”.

La dotazione finanziaria relativa al Cluster 3 è pari a 162 milioni di euro, e prevede interventi di realizzazione di nuovi impianti o di rigenerazione di impianti esistenti di interesse delle Federazioni sportive,ed anche in questo caso, almeno il 40% delle risorse sarà riservato ad enti locali del Sud. Ogni intervento potrà ricevere un contributo massimo di 4 milioni. La manifestazione d’interesse dovrà pervenire sempre entro le ore 12 del 22 aprile 2022 all’indirizzo PEC pnrrsport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto: “PNRR Sport e Inclusione – Cluster 3 – Manifestazione di interesse”.

Per tutti i cluster sono ammissibili le seguenti spese, purché coerenti con le finalità dell’intervento:

- lavori;

- incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- spese tecniche per incarichi esterni;

- imprevisti;

- pubblicità;

- attrezzature sportive nei limiti del 10% del contributo richiesto;

- altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici.

I lavori relativi alla tipologia d’intervento proposto dovranno essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e terminati entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

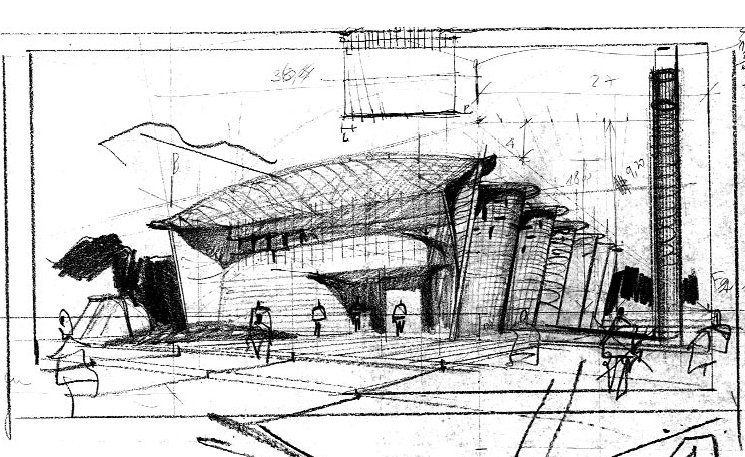

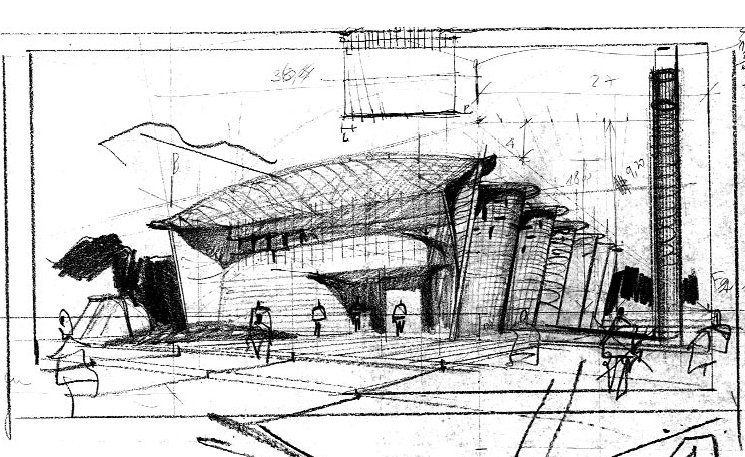

Si tratta del nuovo progetto di Herzog & De Meuron, questa volta però le dimensioni sono quelle di un grattacielo. La Tour Triangle sarà il primo grattacielo di Parigi dopo 46 anni, e cambierà definitivamente lo skyline della città.

Il primo grattacielo nella città, la Tour Montparnasse fu realizzato nel 1973, è solo adesso che supera la resistenza al cambiamento con un edificio in vetro e acciaio nel quartiere di Porte de Versailles, nel 15° arrondissement di Parigi. Così come accadde per il Louvre l’evoluzione del progetto in questione non è stata meno difficoltosa, essendo stato molto criticato già dalla sua presentazione nel 2008. Da un lato si riteneva che l’enorme edificio avrebbe oscurato i palazzi dei dintorni e dall’altro a livello economico era ritenuto un progetto troppo ambizioso. È stato dunque rigettato nel 2014 e poi nuovamente modificato ed approvato nel 2015 grazie al contributo di associazioni di quartiere quali SOS Paris, France Nature Environment Ile-de-France e l’associazione per lo sviluppo armonioso della Porte de Versailles, fino all’approvazione da parte del tribunale amministrativo di Parigi arrivata nel 2019.

Il progetto rientra in un più sistematico programma di riqualificazione del Parco delle Esposizioni ed allo stesso tempo di valorizzazione del focus della Porta di Versailles e avrà un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dei flussi ed in una nuova percezione dello spazio urbano.

“Il Triangolo è concepito come una porzione di città sviluppata in verticale. È tracciato da una rete di flussi di traffico verticali e orizzontali di velocità e capacità differenti. Come i viali, le strade e i passaggi più intimi di una città, questi flussi di traffico ricavano la costruzione da piccole isole di forma e dimensioni diverse”.

L’edificio alto 180 metri e 41 piani, prevede la realizzazione di un hotel di lusso con 120 stanze, uno sky bar, ristorante, sala conferenze, uno spazio culturale e circa 70 mq saranno dedicati ad uffici.

La forma triangolare che lascia pensare ad una piramide è in realtà frutto di una precisa scelta architettonica dei progettisti:

“Da una parte è generata ruotando l’asse nord e sud dal lotto rettangolare per creare una battuta d’arresto dinamica dal viale periferico a sud e dal Palais des Sport a nord dall’altra riduce le ombre sugli edifici residenziali adiacenti.”

Inoltre, come sostengono i progettisti la forma triangolare non è così estranea alla classicità tipica parigina, può essere letta a diversi livelli e rimanda al tessuto urbano della città stessa: “una forma generale facilmente riconoscibile e la silhouette fine e cristallina della sua facciata, che consente al Triangle di essere percepito in vari modi”.

Il prestigioso edificio sarà visitabile ed aperto al pubblico a livello del piano terra con accesso dalla Porte de Versailles e con una funicolare sarà possibile raggiungere il ristorante in alto.

Il termine dei lavori per la realizzazione dell’edificio è fissata per il 2024, anno in cui Parigi ospiterà i Giochi Olimpici.