“Come il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane ed affascinanti creature”: così descrive il Padiglione Italia il curatore Alessandro Melis.

Sabato 22 maggio si apre la 17esima Biennale di Architettura di Venezia, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, a cura di Hashim Sarkis dal titolo “How we will live toghether?”.

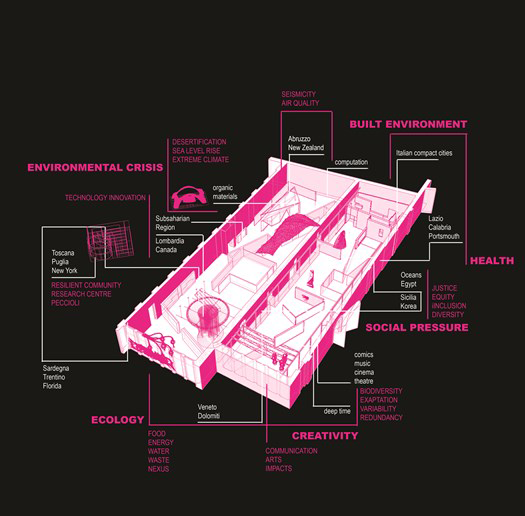

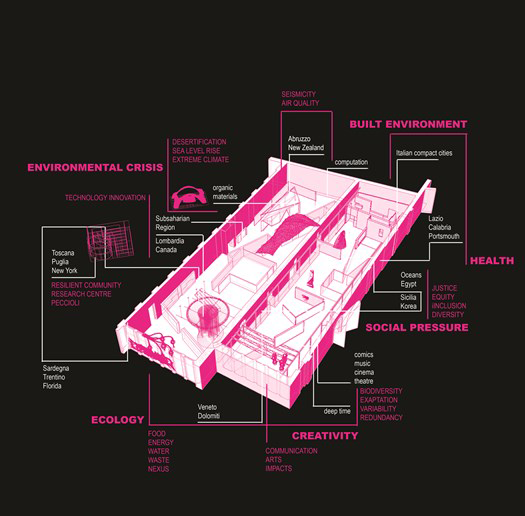

Il progetto del Padiglione Italia prende invece il nome di “Comunità resilienti”, una realtà dall’alto valore esperienziale che gira attorno al tema principe del cambiamento climatico, ma che si abbandona al mondo del gaming e della graphic novel stimolando la creatività dei più giovani in un esplicito stile cyber punk.

Lo scopo è focalizzare l’attenzione sulle dinamiche di resilienza delle comunità, nell’ottica di una sinergia tra spazio urbano, produttivo ed agricolo e i cambiamenti climatici che caratterizzano il nostro territorio. Si promuove dunque un “ripensamento del tessuto urbano, per trasformare le comunità in sistemi aperti, virtuosi e resilienti.” Il messaggio che si vuole veicolare è l’importanza dell’apporto dell’architettura al miglioramento delle condizioni di vita, al passo con i cambiamenti ambientali ed allo stesso tempo sociali, e lo stesso architetto come primo difensore della sostenibilità.

Inoltre, a dimostrazione di una coerente progettazione sia nella teoria che nella pratica, il Padiglione Italia è stato realizzato ad impatto CO2 quasi zero con il recupero e il riuso dei materiali del Padiglione italia 2019 della 58 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

Il curatore Alessandro Melis descrive il Padiglione come una entità corale, al pari di una comunità resiliente, costituita a sua volta da 14 sotto-comunità: “Intese come laboratori operativi, centri di ricerca o casi studio, secondo due fondamentali direttrici: una riflessione sullo stato dell’arte in tema di resilienza urbana in Italia e nel mondo attraverso l’esposizione delle opere di eminenti architetti italiani e un focus su metodologie, innovazione, ricerca con sperimentazioni interdisciplinari a cavallo tra architettura, botanica, agronomia, biologia, arte e medicina. Stephen Jay Gould ed Elizabeth Vrba hanno rivoluzionato la tassonomia della biologia introducendo il termine “exaptation” ovvero il meccanismo non deterministico della selezione naturale: euristicamente, il Padiglione Italia promuoverà l'exaptation architettonica come manifestazione di diversità, variabilità e ridondanza, sfidando l'omogeneità estetica deterministica a favore della diversità delle strutture creative. Come il genoma e il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane creature dove poter ascoltare un rumore di fondo che è già assordante e che richiede una risposta adeguata, facendo ricorso a nuovi paradigmi della conoscenza".

Le 14 sotto-comunità, in rappresentanza della grande creatività, e più che mai, della resilienza che può generare un pensiero associativo, diventano specchio di una architettura del futuro.

Ad Eindhoven, per la precisione nel quartiere di Bosrijk, si trova immersa nel verde la prima casa d’Europa stampata in 3D, un progetto che preannuncia e concretizza sostanziali rivoluzioni dei canoni abitativi così come li conosciamo.

La casa rientra in un progetto più ampio che vede la realizzazione di un vero e proprio complesso residenziale costituito da cinque unità. Si va verso l’idea di una città eco-friendly, nell’ottica di un futuro sostenibile.

Il Milestone Project è stato promosso dalla Eindhoven University of Technology e dal comune coadiuvati dall'appaltatore Van Wijnen e da diversi enti, tra cui la società dei materiali Saint Gobain-Weber Beamix e la società di ingegneria Witteveen + Bosche. Infine, il gestore immobiliare Vesteda che si occuperà della vendita delle unità abitative, tutte nel rispetto degli standard.

Dopo gli iniziali prototipi, finalmente si è giunti ad una soluzione legalmente abitabile. I primi ad aver lasciato una casa tradizionale per sperimentare l’innovativa casa in 3D sono una coppia di negozianti in pensione Elize Lutz, 70 anni, e Harrie Dekkers, 67 anni. La casa è grande 94 metri quadrati, ad un piano con due camere da letto, dotata di tutti i confort e sostenibile dal punto di vista energetico.

Il design ricorda quello di un grande megalite, di qui il nome del progetto. Le forme sinuose ed irregolari progettate dagli architetti Houben / Van Mierlo si scontrano con la rigidezza dei tradizionali materiali come il calcestruzzo, e sfruttano le capacità della tecnologia della stampa 3D di poter dare vita a superfici e forme molto più complesse.

Tutti gli elementi delle abitazioni saranno stampati presso la stessa Eindhoven University of Technology per poi essere spostati verso il cantiere e messe in opera.

Si riscontra una significativa riduzione dell’impegno economico e dell’impatto sull’ambiente. I vantaggi di questa tecnologia appaiono molteplici, tra cui la possibilità di personalizzare la propria abitazione assecondando le proprie necessità.

Lo stesso Rudy van Gurp, project manager dell’azienda Van Wijnen afferma:

“Al momento ci piace l’aspetto delle case, il suo essere innovativo e il design molto futuristico ma stiamo già cercando di fare un passo avanti: le persone saranno in grado di progettare le proprie case per poi stamparle. In questo modo potranno rendere le loro case più adatte a loro, personalizzandole e rendendole esteticamente piacevoli”.

Si ritiene che ben presto questa tecnologia possa diffondersi sempre di più, interpretando le esigenze abitative contemporanee e soprattutto essendo più sostenibili delle abitazioni convenzionali.

Brevettato un sistema per ottenere energia elettrica pulita dai processi di decomposizione del materiale organico

Iniziati i lavori per mettere in funzione il nuovo impianto per la produzione di energia elettrica a partire dalla purificazione di biogas, derivanti dai processi di decomposizione del materiale organico.

Il metodo di purificazione brevettato da ENEA per la purificazione del biogas, è basato su un processo di trasformazione dell’idrogeno solforato in zolfo , mediante particolari batteri resi più efficienti dalle lunghezze d’onda dell’illuminazione a LED.

“Uno dei maggiori ostacoli nello sfruttamento del biogas è proprio la presenza dell’idrogeno solforato che, oltre ad essere un inquinante con effetti tossici sull’uomo e sugli agroecosistemi, causa la corrosione delle linee di captazione del gas e degli apparati meccanici correlati alla generazione di energia”, spiega Elena De Luca, ricercatrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell’ENEA, inventrice del brevetto e responsabile scientifica del progetto. “Inoltre, questo prototipo faciliterà anche la produzione di biometano per i trasporti e per gli usi domestici”, aggiunge De Luca.

Il prototipo, basato su un brevetto ENEA, verrà realizzato nel progetto BIOFIDS insieme alle aziende piemontesi TECNODELTA srl, nel ruolo di capofila, ACDA SpA e RAMS&E Srl, con ENEA e il Politecnico di Torino in veste di consulenti scientifici, ed è finanziato dalla Regione Piemonte.

ENEA fornirà il supporto necessario allo sviluppo e all'ingegnerizzazione della tecnologia di desolforazione proposta, mentre il Politecnico di Torino metterà a disposizione le competenze e le strutture di ricerca presenti sul territorio, fornendo assistenza sugli aspetti legati all'allestimento delle colture batteriche e alle fasi di test del prototipo.

Il progetto, inoltre, riguarda il Polo di innovazione CLEVER con il Parco Scientifico e Tecnologico “Environment Park” che catalizza le sinergie tra le istituzioni di ricerca e le imprese.

“Il progetto avrà durata biennale e nasce da una fattiva collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell’impresa. Questo tipo di sinergia è indispensabile per compiere quel salto necessario a trasformare le idee in prodotti tecnologici con l’obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione del nostro sistema energetico e industriale”, conclude De Luca.

Saipem, società italiana di engineering, scommette su questa tecnologia basata su un concept sviluppato dalla norvegese Moss Maritime

Il futuro del fotovoltaico non si limiterà solo agli impianti a terra e a quelli integrati agli elementi edilizi: una nuova categoria di installazioni solari si sta facendo spazio nel mercato energetico, e verrà installato in acqua. Si tratta del fotovoltaico flottante, ossia pannelli solari realizzati su strutture galleggianti da porre sulla superficie di laghi artificiali, bacini idroelettrici e persino in mare aperto. Oggi nel mondo esistono già circa 350 sistemi di fotovoltaico flottante in attività, tra impianti di test e strutture commerciali, per una capacità cumulata di circa 2,6 GW, ma si prevede che a livello mondiale si raggiungeranno i 10 GW di nuova capacità entro il 2025.

Nel nostro Paese, la multinazionale italiana Saipem sta ridisegnando il suo ruolo nel comparto energetico ampliando il portafoglio tecnologico green con soluzioni di ultima generazione, tra cui quella del nuovo modello di fotovoltaico flottante, messo a punto in collaborazione con la norvegese Equinor. Le due società hanno firmato un accordo di cooperazione con l’obiettivo di realizzare soluzioni ad hoc per l’installazione di pannelli solari galleggianti vicini alla costa. Alla base dell’accordo c’è il concept sviluppato in-house da un’altra realtà norvegese: la Moss Maritime, una delle eccellenze della nuova divisione XSIGHT di Saipem.

II sistema consiste in una piattaforma galleggiante, modulare e flessibile, che può essere personalizzata in base al luogo d’installazione e alla potenza da realizzare. Al contrario dei sistemi oggi esistenti di solare fotovoltaico galleggiante – destinato per lo più a laghi artificiali, cave sommerse o bacini idroelettrici – il concept di Moss Maritime non teme il mare, ambiente ostico ma dalle potenzialità illimitate.

Il sistema, infatti, resiste alla corrosione dell’acqua marina e alle condizioni meteorologiche più severe, assicurando l’integrità dei moduli – e dunque la produzione energetica – e consentendo l’installazione anche in zone esposte a venti e onde. Il merito va anche alla sua estrema flessibilità: la struttura non è rigida ma, grazie alle speciali giunture tra le unità, segue docilmente il movimento ondoso.

A spiegarne l’innovazione è l’Ing. Mauro Piasere, Chief Operating Officer della Divisione XSIGHT e Direttore Innovazione Digitale. “Fino ad ora il fotovoltaico flottante è stato installato nei bacini e nelle aree marittime interne”, ha sottolineato Piasere. “Il progetto Moss prevede, invece, la possibilità di utilizzare questa tecnologia anche in mare aperto grazie ad un sistema capace di resistere ad onde significative alte fino a 4 metri”.

Il sistema è composto da diversi galleggianti, un sistema di ormeggio convenzionale e pannelli fotovoltaici protetti in un telaio da vibrazioni e flessioni. Gli inverter si troverebbero su sottostazioni o all’interno di moduli disposti sul fondale, in maniera da trasferire sulla terra ferma direttamente corrente alternata da immettere in rete.

“Altro aspetto particolarmente innovativo della tecnologia Moss è la sua modularità ed economicità”, spiega il CCO di XSIGHT. La piattaforma si compone di moduli standardizzati collegabili fra loro. In questo modo la fabbricazione, il trasporto e l’installazione dei componenti è più efficiente, riducendo al contempo le esigenze di manutenzione.

“Abbiamo immaginato una sorta di ‘modello IKEA’ per fotovoltaico flottante, un sistema completamente smontabile e riposizionabile in tempi brevi”, aggiunge Piasere.