In Norvegia un’antica piattaforma sul porto viene riproposta secondo una rivisitazione del celebre studio Snøhetta.

Nella regione norvegese di Arendal un caratteristico avamposto sull’acqua, comunemente definiti “harbour bath”, viene realizzato già nel 1937, anno in cui Ketil Ugland progettò una piattaforma per l’Arendal Swimming Club, tra le isole Tromøy e Hisøy. La struttura modernista era provvista anche di piattaforma per i tuffi alta 10 metri, piscine, spogliatoi ed un chiosco. Venne utilizzata per circa dieci anni per attività subacquee e gare agonistiche, successivamente venne reimpiegato quale jazz club ed infine demolita nel 1980.

Inizialmente ci si sarebbe dovuti attenere ad un semplice lavoro di restauro di quello che è un esempio dell’architettura funzionalista norvegese; tuttavia, le forti potenzialità insieme alle esigenze legate all’incremento del turismo hanno portato alla decisione di creare qualcosa di più.

L’obiettivo dello studioSnøhetta, a cui il progetto è stato affidato nel 2018, è stato quello di non travalicare il passato e dunque l’importanza della struttura che già era esistita ed allo stesso tempo di integrare la nuova struttura con la città quale connettore urbano e nuovo polo attrattivo.

Come afferma il responsabile del progetto Marius Hauland Næss:

“Nel riportare il tradizionale bagno del porto alla sua gloria originale, ci siamo resi conto che la risposta volumetrica doveva parlare un linguaggio architettonico diverso. È il nostro modo di onorare l’orgogliosa storia del bagno degli anni ’30”.

L’inaugurazione è prevista per il 2024 e celebra il 300° anniversario della città di Arendal. La superfice della struttura è ampliata rispetto all’originale ed arriva fino a 750 m circa, l’aspetto esteriore in blocchi di pietra su pali d’acciaio e dal forte impatto ricorda le coste norvegesi quasi come se si trattasse di un elemento naturale che emerge dalle acque. La forte orizzontalità è data inoltre dalle linee sinuose digradanti che rimandano alle naturali curve di livello del terreno pronte ad assecondare la marea ed i bagnanti e come racconta lo stesso studio:“assomiglierà a un blocco di pietra modellato durante l’ultimo periodo glaciale”.

Un punto ormai di fondamentale importanza è quello ecologico: “Uno dei nostri obiettivi è quello di infondere al progetto altre tecnologie supplementari che si concentrano sul recupero e il riciclaggio dei materiali, come, ma non solo, il vetro. Finora, non ci sono state composizioni che producono emissioni di CO2 pari a zero o addirittura negative, quindi stiamo considerando di passare a un’alternativa verde”, afferma Næss.

All’interno è prevista la realizzazione di ristoranti e zone dedicate a spettacoli e concerti anche all’aperto implementando la componente culturale del nuovo luogo di attrazione, o anora come lo descrive Næss :

”un ibrido che combina in modo fluido cultura, ricreazione, biologia marina e apprendimento e un’esperienza alimentare molto ancorata a livello locale”.

Dal 2019 alcuni edifici pubblici si sono adeguati ai requisiti nZEB, (nearly Energy Zero Building), dal 2021 gli standard energetici europei si allargano a tutti i nuovi edifici e a quelli sottoposti ad estesa ristrutturazione.

A livello comunitario l’edificio ad energia quasi zero è stato promosso dalla direttiva EPBD (2010/31/EU), che si occupa di favorire il miglioramento della prestazione energetica dell’Unione Europea:

“Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell’Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra.”

In Italia è stato promulgato il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015, come adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, vengono definite prescrizioni e requisiti minimi: “I criteri generali si applicano agli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione”.

Inoltre, vi è il Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, aggiornato poi dalle disposizioni della Legge di Bilancio del 2018 (art.14).

Il Superbonus 110% ha determinato un incremento di interventi di ristrutturazione di una certa importanza, per poter usufruire dell’incentivo fiscale diventa dunque indispensabile l’attenzione al calcolo e alla verifica di alcuni parametri. Tuttavia, l’intervento di ristrutturazione di primo livello, in applicazione del Superbonus non prevede necessariamente la classificazione dell’edificio come nZEB.

Per edificio nZEB si intende: “Edificio ad altissima prestazione energetica [...]. Il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ.” La normativa aggiunge che la classificazione di edificio nZEB è strettamente necessaria solo quando l’intervento si estende alla totalità della superfice disperdente ovvero la superficie esterna, la superficie di ambienti non climatizzati, l’impianto di climatizzazione, il terreno e gli ambienti climatizzati ad una diversa temperatura.

Nonostante alcuni equivoci generati dalla concomitanza del Superbonus e dell’attuazione della direttiva europea, con l’obbligatorietà dal gennaio 2021 di progettare edifici ad energia zero, il numero di edifici nZEB in Italia secondo una stima di ENEA è in netto aumento, portando il consumo per riscaldamento e acqua calda dai 200/400 kWh/mq all’anno ai 30 kWh/mq all’anno.

La scuola per ragazze Rajkumari Ratnavati in India, progettata dalla newyorkese Diana Kellogg travalica le barriere dell’accesso alla conoscenza con un disegno architettonico all’insegna della sostenibilità.

L’edificio si presenta come una grande ellisse in pietra, simbolo di femminilità in molte culture, a cui se ne sovrappone una seconda nelle tipiche forme indo-islamiche dello jali, una decorazione architettonica che consiste nell’intaglio della pietra con motivi geometrici, l’effetto finale è un chiaro-scuro di grande suggestione. Lo jali inoltre ha lo scopo di abbassare la temperatura comprimendo l’aria attraverso i fori. Il cortile interno invece è ribassato rispetto alla quota di calpestio interna all’ellisse per favorire la racconta delle acque ed è stata conservata la preziosa vegetazione che era presente sul luogo. Come sostiene l’architetto le scelte progettuali sono state razionali ed allo stesso tempo mirate rispetto al mantenimento della struttura stessa nel tempo: “Poiché l’edificio è stato costruito per un’organizzazione no-profit è stato fatto ogni sforzo per mirare ad una progettazione quanto più economica possibile”.

L’edificio le cui tonalità ben si sposano con il contesto desertico circostante, nonostante la sua mole, sarà parte di un complesso il Gyaan Centre. Si prevede la realizzazione in uno spazio espositivo, uno spazio per rappresentazioni ed eventi, un museo tessile e la sede di una cooperativa femminile per l’apprendimento di mestieri artigianali. Gli ambienti sono realizzati con soffitti alti così da garantire temperature meno elevate e finestrature tali da diffondere la luce solare proveniente da Sud, anche gli spazi scoperti del tetto saranno fruibili e le lezioni potranno tenersi all’aperto. Il materiale principe per la realizzazione dell’intero edificio è stata una pietra locale del Jaisalmer, un’arenaria, mentre per le finestre è stata impiegata la pietra Jodhpur che meglio si prestava ad esigenze strutturali.

Dal punto di vista della sostenibilità non meno importante è la presenza dei pannelli solari che a detta dell’architetto è stata una vera e propria sfida: “Genus Innovation, un’azienda con sede a Jaipur, è salita a bordo e si è offerta di costruire il mio sogno. Li abbiamo installati come un baldacchino sul tetto, l’armatura metallica funziona come una specie di jungle gym vecchio stile con altalene, dondoli e manubri”.

Per le lavorazioni interne l’architetto Diana Kellogg ha sempre cercato di tenersi vicina alla cultura del luogo non solo impiegano elementi tipici come il charpai per le panche, un letto in corda indiano, ma ha anche integrato la forza lavoro locale. Le stesse uniformi disegnate da Sabyasachi saranno realizzate da tessitori locali.

Sono stati messi a disposizione 35.600 metri quadrati da Manvendra Singh Shekhawat, imprenditore locale, il quale è entrato in prima persona a far parte dell’organizzazione internazionale promotrice del progetto: “CITTA”, il cui direttore esecutivo e fondatore è Michael Daube. L’organizzazione con sede a New York si occupa di sostenere lo sviluppo di comunità che si trovano in una grave situazione economica, favorendo l’accesso ai servizi sanitari ed educativi. La scuola di Jaisalmer ospiterà infatti circa 400 ragazze sin dall’età infantile.

Il tasso di alfabetizzazione femminile in questo territorio fatto di piccoli villaggi sparsi è solo del 36% sul totale della popolazione, questo progetto si pone dunque come baluardo per l’emancipazione femminile, offrendo una possibilità di riscatto, e dimostra come l’architettura non sempre sia al servizio dell’ego dei progettisti ma si ponga a servizio della società.

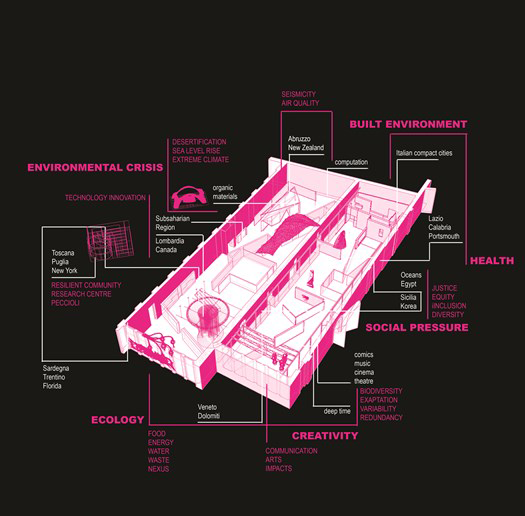

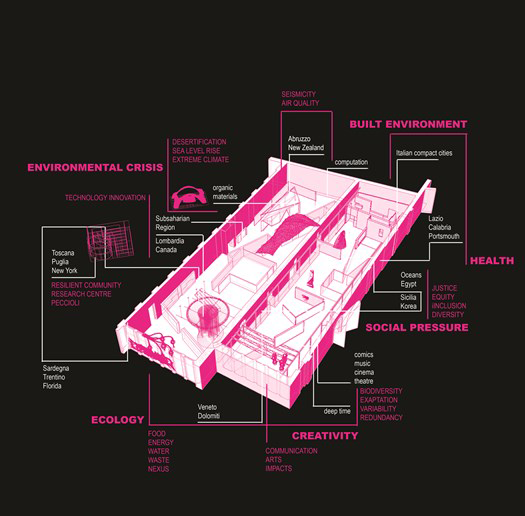

“Come il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane ed affascinanti creature”: così descrive il Padiglione Italia il curatore Alessandro Melis.

Sabato 22 maggio si apre la 17esima Biennale di Architettura di Venezia, sospesa a causa dell’emergenza sanitaria, a cura di Hashim Sarkis dal titolo “How we will live toghether?”.

Il progetto del Padiglione Italia prende invece il nome di “Comunità resilienti”, una realtà dall’alto valore esperienziale che gira attorno al tema principe del cambiamento climatico, ma che si abbandona al mondo del gaming e della graphic novel stimolando la creatività dei più giovani in un esplicito stile cyber punk.

Lo scopo è focalizzare l’attenzione sulle dinamiche di resilienza delle comunità, nell’ottica di una sinergia tra spazio urbano, produttivo ed agricolo e i cambiamenti climatici che caratterizzano il nostro territorio. Si promuove dunque un “ripensamento del tessuto urbano, per trasformare le comunità in sistemi aperti, virtuosi e resilienti.” Il messaggio che si vuole veicolare è l’importanza dell’apporto dell’architettura al miglioramento delle condizioni di vita, al passo con i cambiamenti ambientali ed allo stesso tempo sociali, e lo stesso architetto come primo difensore della sostenibilità.

Inoltre, a dimostrazione di una coerente progettazione sia nella teoria che nella pratica, il Padiglione Italia è stato realizzato ad impatto CO2 quasi zero con il recupero e il riuso dei materiali del Padiglione italia 2019 della 58 Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.

Il curatore Alessandro Melis descrive il Padiglione come una entità corale, al pari di una comunità resiliente, costituita a sua volta da 14 sotto-comunità: “Intese come laboratori operativi, centri di ricerca o casi studio, secondo due fondamentali direttrici: una riflessione sullo stato dell’arte in tema di resilienza urbana in Italia e nel mondo attraverso l’esposizione delle opere di eminenti architetti italiani e un focus su metodologie, innovazione, ricerca con sperimentazioni interdisciplinari a cavallo tra architettura, botanica, agronomia, biologia, arte e medicina. Stephen Jay Gould ed Elizabeth Vrba hanno rivoluzionato la tassonomia della biologia introducendo il termine “exaptation” ovvero il meccanismo non deterministico della selezione naturale: euristicamente, il Padiglione Italia promuoverà l'exaptation architettonica come manifestazione di diversità, variabilità e ridondanza, sfidando l'omogeneità estetica deterministica a favore della diversità delle strutture creative. Come il genoma e il cervello umano, il padiglione sarà una giungla abitata da strane creature dove poter ascoltare un rumore di fondo che è già assordante e che richiede una risposta adeguata, facendo ricorso a nuovi paradigmi della conoscenza".

Le 14 sotto-comunità, in rappresentanza della grande creatività, e più che mai, della resilienza che può generare un pensiero associativo, diventano specchio di una architettura del futuro.

Ad Eindhoven, per la precisione nel quartiere di Bosrijk, si trova immersa nel verde la prima casa d’Europa stampata in 3D, un progetto che preannuncia e concretizza sostanziali rivoluzioni dei canoni abitativi così come li conosciamo.

La casa rientra in un progetto più ampio che vede la realizzazione di un vero e proprio complesso residenziale costituito da cinque unità. Si va verso l’idea di una città eco-friendly, nell’ottica di un futuro sostenibile.

Il Milestone Project è stato promosso dalla Eindhoven University of Technology e dal comune coadiuvati dall'appaltatore Van Wijnen e da diversi enti, tra cui la società dei materiali Saint Gobain-Weber Beamix e la società di ingegneria Witteveen + Bosche. Infine, il gestore immobiliare Vesteda che si occuperà della vendita delle unità abitative, tutte nel rispetto degli standard.

Dopo gli iniziali prototipi, finalmente si è giunti ad una soluzione legalmente abitabile. I primi ad aver lasciato una casa tradizionale per sperimentare l’innovativa casa in 3D sono una coppia di negozianti in pensione Elize Lutz, 70 anni, e Harrie Dekkers, 67 anni. La casa è grande 94 metri quadrati, ad un piano con due camere da letto, dotata di tutti i confort e sostenibile dal punto di vista energetico.

Il design ricorda quello di un grande megalite, di qui il nome del progetto. Le forme sinuose ed irregolari progettate dagli architetti Houben / Van Mierlo si scontrano con la rigidezza dei tradizionali materiali come il calcestruzzo, e sfruttano le capacità della tecnologia della stampa 3D di poter dare vita a superfici e forme molto più complesse.

Tutti gli elementi delle abitazioni saranno stampati presso la stessa Eindhoven University of Technology per poi essere spostati verso il cantiere e messe in opera.

Si riscontra una significativa riduzione dell’impegno economico e dell’impatto sull’ambiente. I vantaggi di questa tecnologia appaiono molteplici, tra cui la possibilità di personalizzare la propria abitazione assecondando le proprie necessità.

Lo stesso Rudy van Gurp, project manager dell’azienda Van Wijnen afferma:

“Al momento ci piace l’aspetto delle case, il suo essere innovativo e il design molto futuristico ma stiamo già cercando di fare un passo avanti: le persone saranno in grado di progettare le proprie case per poi stamparle. In questo modo potranno rendere le loro case più adatte a loro, personalizzandole e rendendole esteticamente piacevoli”.

Si ritiene che ben presto questa tecnologia possa diffondersi sempre di più, interpretando le esigenze abitative contemporanee e soprattutto essendo più sostenibili delle abitazioni convenzionali.